„Wieland – dem unsterblichen Sänger“

Neuerscheinung

Zum 210. Todestag von Christoph Martin Wieland erscheint Sascha Winters Publikation „Dichtergrab und Dichterkult im klassischen Weimar“, in der er sich mit der Entstehungsgeschichte der Brentano-Wieland-Grabstätte in Oßmannstedt und der Trauer- und Gedächtniskultur um den Dichter beschäftigt.

Nach dem Tod Wielands am 20. Januar 1813 gingen vielerorts Schriftsteller, Künstler, Verleger und vor allem Freimaurer daran, dem berühmten Dichter ein vielgestaltiges Denkmal im Andenken der Nachwelt zu setzen. Sie verfassten Berichte über das Ableben und das Begräbnis, veranstalteten Trauer- und Erinnerungsfeiern, entwarfen Gedenkmedaillen, schufen Memorialbilder und errichteten Monumente. Den zentralen Gedächtnisort bildet dabei bis heute die einzigartige, aber zeitweilig umstrittene Grabstätte im Garten des Wielandgutes Oßmannstedt, wo der Dichter am Ufer der Ilm neben seiner Ehefrau Anna Dorothea und der jung verstorbenen Sophie Brentano ruht. Dort beginnt auch die vorliegende Geschichte über Wielands Nachruhm im frühen 19. Jahrhundert, der nicht ohne Konflikte und Skandale auskam und schon bald durch die Strahlkraft der anderen Geistesgrößen des klassischen Weimar zu verblassen drohte.

Lesen Sie nachfolgend kurze Auszüge zu Wielands Tod, Aufbahrung und Beerdigung aus dem Kapitel „Rückkehr in apollinische Gefilde“.

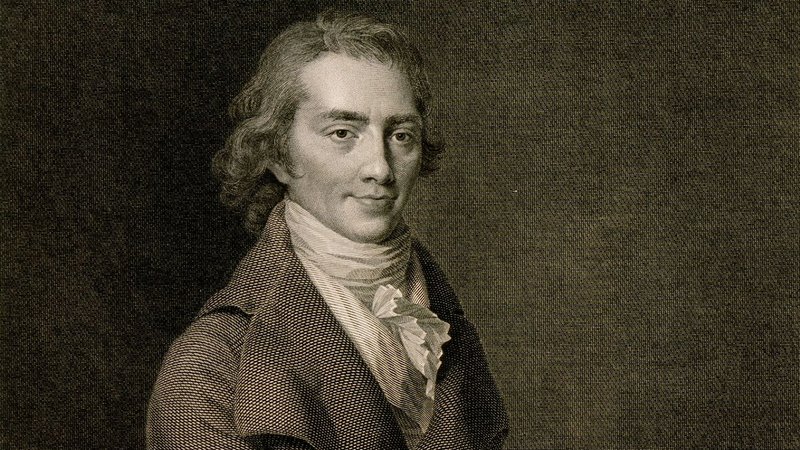

Christoph Martin Wieland, Ölgemälde von Johann Friedrich August Tischbein, 1795. Foto: Klassik Stiftung Weimar

Wielands letzte Lebenstage

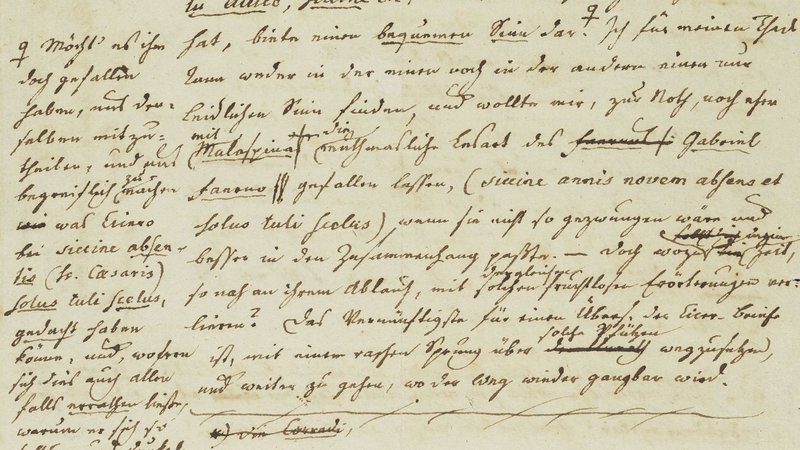

„Die letzten Tage Wielands“ sind durch einen Bericht seiner Enkelin überliefert, in dem auch die letzten Worte des Dichters mitgeteilt werden. Wilhelmine Schorcht übersandte ihre Aufzeichnungen am 28. Februar 1813 an Knebel. Dem Schreiben hatte sie Wielands schwarzes Samtkäppchen beigelegt und dazu bemerkt: „Das Käppchen, welches der Verewigte noch Tags vorher trug, lege ich bei, wir freuen uns sämtlich, daß es ein so würdiges Haupt gefunden hat!“ Knebel schrieb diesbezüglich wiederum am 7. März 1813 an Goethe: „Ich habe mir unterdessen von den Kindern des Alten sein schwarzes Käppchen zum Geschenk machen lassen und dachte damit wenigstens meinem Haupte einige Salbung zu geben. Es will aber nicht recht darauf passen, und somit werde ich es nur als Reliquie aufbewahren. Die letzten Tage und Stunden seines Lebens haben mir die Kinder gleichfalls aufgezeichnet, und mit diesen hat sich eine stärkende Kraft über mein Wesen verbreitet.“

Wie der Entstehungs- und Überlieferungskontext zeigt, war der Bericht über die letzten Lebenstage Wielands bereits Teil eines memorabilen Dichterkults. Die sechsseitige Schilderung behandelt den Zeitraum vom 10. bis zum 20. Januar 1813 und dokumentiert die allmählich schwindenden Körper- und Geisteskräfte des sterbenden Dichters.

„Die letzten Tage Wielands.

[…] Auch diesen Morgen den 20 Jannuar ließ er sich spielen […]. Er war immer sehr freundlich, es schien aber als gehöre er nicht mehr zu unserer Welt […] Der Arzt wollte Hoffnung machen; Er sagte leicht hin: Seyn oder Nichtseyn, das ist mir ietzt so ziemlich egal; hierauf sprach er den Anfang dieses Monologs englisch. […] Nach einer halben Stunde kam sein Arzt der ihm Wildunger Wasser vom Herzog mitbrachte. ‚Der Herzog ist sehr gnädig, aber was soll ich damit, ich verderbe mich mit diesem Zeug‘ […] – Als wir ihm um 8 Uhr die Bouillon brachten, rief er aus: das ist zum todt lachen, – das ist ja eine wahre Kosaken Wirthschaft, und du bist die Marketenderin, sagte er zu der die es ihm überreichte, er nahm es aber freundlich und lächelnd an.

Dieß mochten die letzten Worte gewesen sein […].“

„Die letzten Tage Wielands“. Aufzeichnungen von dessen Enkelin Wilhelmine Schorcht, 1813, S. 1 (GSA 54/263). Foto: Klassik Stiftung Weimar

„Die letzten Tage Wielands“. Aufzeichnungen von dessen Enkelin Wilhelmine Schorcht, 1813, S. 6, Detail (GSA 54/263). Foto: Klassik Stiftung Weimar

Worte für die Nachwelt

Wielands Ausruf „[…] das ist zum todt lachen, – das ist ja eine wahre Kosaken Wirthschaft, und du bist die Marketenderin […]“ eignete sich kaum, um als letzte Worte des berühmten Dichters fortgetragen zu werden, und blieb daher auch gänzlich unbekannt. Stattdessen legte man ihm lieber eine weitaus feinsinnigere Sentenz aus der Feder Shakespeares in den Mund, die er kurz vor seinem Tod noch aus Hamlet rezitiert hatte. Goethe schrieb drei Monate später an Knebel: „Ich weiß nicht, ob Dir schon zu Ohren gekommen ist, daß seine letzten Worte waren: To be or not to be, that is the question. Das heißt doch seinen Skeptizismus bis ans Ende bewahren.“ Knebel wusste es aufgrund der ihm von Wilhelmine Schorcht übersandten Schilderung von Wielands letzten Tagen freilich besser und hatte Goethe einen Tag zuvor ohne Nennung des genauen Wortlauts bereits geschrieben: „Die letzten Worte Wielands sind wirklich ein feines Kompliment an das Leben und die Welt höchst merkwürdig und artig. Es ist der Hahn des Sokrates.“

Trauerfeierlichkeiten in Weimar

Anhand verschiedener Text- und Bildzeugnisse können die Vorgänge um Aufbahrung, Beerdigung und Trauerfeierlichkeiten näher rekonstruiert werden. Nachdem Carl Bertuch die Todesnachricht am Morgen des 21. Januar 1813 erreicht hatte, hielt er laut seinem eigenen Bericht kurz Rücksprache mit seinem Vater und ersuchte dann sogleich den Staatsminister Christian Gottlob von Voigt um Mitwirkung bei dem geplanten Vorhaben, „Wielands Exequien auf eine feierl. Weise zu begehen, indem wir Bewohner v. Weimar jezt die Obliegenheit halten, dem übrigen Teutschland zu beweisen, daß wir verdanken W. so lange beseßen zu haben.“ Bertuch war sich der ‚nationalen‘ Bedeutung von Wielands Tod bewusst, der man nun in Weimar memorial gerecht werden sollte. Entsprechend unterbreitete er dem Staatsminister den Vorschlag, Wielands Leichnam im Wittumspalais, wo schon Anna Amalia aufgebahrt und Wieland vier Jahre zuvor in die Freimaurerloge ‚Amalia‘ aufgenommen worden war, auszustellen. Voigt sagte seine Unterstützung zu und brachte die Angelegenheit umgehend vor das Consilium und den Herzog.

Undatierter und unsignierter Bericht Carl Bertuchs im Konvolut Schriftwechsel, Aufzeichnungen, Notizen und Drucksachen zu Wielands Tod und Begräbnis, S. 1, Detail (GSA 06/3086). Foto: Klassik Stiftung Weimar

Aufbahrung im Bertuch-Haus

Zunächst schien es, als würde Carl August das Vorhaben genehmigen. Doch dann änderte er seine Meinung, da er zunächst geglaubt hatte, es handele sich lediglich um eine freimaurerische Trauerloge. Eine Ausstellung des Leichnams sei hingegen nicht möglich. Es ist zu vermuten, dass dem Herzog die Aufbahrung Wielands ‚en parade‘ in einem fürstlichen Gebäude, zumal am Ort der Aufbahrung von Anna Amalia sechs Jahre zuvor, als nicht standesgemäß erschien. Auf Wunsch von Freunden, bei denen es sich vorwiegend um Freimaurerbrüder handelte, stellten Bertuchs kurzerhand ihr repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus, das heutige Stadtmuseum, für eine „innige Trauerfeyer“ zur Verfügung. Zuvor ließen sie sich jedoch zusichern, dass es darüber keine „falschen Ansichten von Seiten des Hofes“ geben würde. Für die Aufbahrung wählte man mit Blick auf die Größe und architektonische Gestaltung das heute noch erhaltene Foyer im Mitteltrakt des Wohnhauses. „Nun folgten wir ganz den Wünschen unserer Herzen u. unserer Freunde und es wurde alles zur feyerl. Ausstellung von Wielands irdischen Ueberresten“ vorbereitet. Am frühen Samstagmorgen, dem 24. Januar 1813, wurde der Sarg mit Wielands Leichnam in das Haus der Bertuchs überführt und dort vorerst im „Magazin“ aufgestellt. Am Abend verbrachte man den Sarg in die schwarz verhangene und mit Kerzen beleuchtete Eingangshalle. Eine Stunde vor der offiziellen Aufbahrung erschienen gegen 19 Uhr zunächst Wielands Töchter und Söhne mit Kindern, „um den theuren Vater noch einmal zu sehen.“

Anschließend wurden die Räumlichkeiten für das Publikum geöffnet, wobei jeweils zwei Wachen vor der Tür und im Inneren des Hauses für Ordnung sorgten. Es kamen viele Freunde und Verehrer Wielands; vom „Hof niemand. der Gesandte wurde durch das Souper abgehalten.“

Trauerkultische Dichterverklärung

Ein von Carl Bertuch verfasster Bericht in Cottas Morgenblatt für gebildete Stände enthält eine genauere Schilderung der Aufbahrung:

„Am Sonntag, den 24. Januar, wurde Abends von acht bis zehn Uhr hier der Verewigte auf einem Katafalk ausgestellt. Unverändert waren seine Züge; der Todes-Engel hatte nur einen erhöhten milden Ernst darüber ausgegossen, und er stellte ganz das Bild eines Verklärten dar. Den Kopf umgab über der schwarzen Sammet-Calotte, (welche Wieland in der letzten Lebenszeit beständig trug), der dichterische Lorbeer; das damit in Verbindung gebrachte weitfaltige weisse Sterbegewand brachte eine wunderbare Täuschung hervor; man glaubte, in frühere Jahrhunderte versetzt, einen Dante oder Ariost zu erblicken. Der Kopf ruhte auf einem blauseidnen Kissen mit Gold besetzt; eine ähnliche Hülle bedeckte den untern Theil des Körpers, und schlug sich heraus auf den Sargdeckel, welcher in der Verlängerung des Sarges stand. Auf diesem lagen zuerst auf einem rothen Sammetkissen zwey seiner klassischen Werke, Oberon und Musarion, in den Prachtausgaben von Göschen und Degen, mit einem großen Lorbeerkranz umwunden. Daneben auf einem weissen Atlaskissen der russische St. Annen=Orden und der französische Orden der Ehren-Legion, womit Wieland’s Verdienste im October 1808 durch zwey Kaiser öffentlich gewürdigt und ausgezeichnet wurden.“

Die stimmungsvoll-performative Szenerie der trauerkultischen Dichterverklärung wurde auch bildlich in einer aquarellierten Federzeichnung festgehalten.

Heinrich Eduard Stark(e), „Wieland auf den [sic!] Paradebett“, aquarellierte Federzeichnung, 1818. Foto: Klassik Stiftung Weimar

Das kolorierte Blatt öffnet den Blick in die dunkle Eingangshalle, welche von Spiegelleuchtern, großen Kandelabern und Kerzenständern erhellt ist. Der hintere Treppenaufgang ist mit einem kerzenbesetzten Tuch verhangen. Der offene Sarg ist in der Mitte zwischen vier dorischen Säulen unter einer Art Baldachin aus drapierten schwarzen Vorhängen aufgebahrt. Darin ruht der mit einem weißen Sterbegewand und der schwarzen Samtkappe bekleidete Leichnam Wielands. Auf dem mit einer Decke halbverhüllten Sargdeckel sind wohl, entgegen von Bertuchs Beschreibung, auf einem roten Kissen die kaiserlichen Verdienstorden angedeutet. Die von einer offenkundig freimaurerisch inspirierten Lichtmetaphorik mystisch illuminierte Darstellung stammt laut Signatur von Heinrich Eduard Stark(e) und datiert in das Jahr 1818. Das folglich erst fünf Jahre nach dem Ereignis entstandene Bild, welches aber wahrscheinlich auf einer älteren Skizze beruht, ist bereits Bestandteil eines memorialen Dichterkultes.

Beerdigung in Oßmannstedt

Die bewusste Inszenierung des gefeierten Dichters, wie sie schon bei der Aufbahrung vollzogen wurde, setzte sich auch bei der Beerdigung fort, indem der Sarg erneut mit dem Oberon und dem Lorbeerkranz sowie den Verdienstorden geschmückt wurde. Als Trauergäste erschienen neben zahlreichen Freunden und Verehrern auch der französische Gesandte Baron Nicolas Auguste Marie de Saint-Aignan, der Wielands ältesten Sohn Ludwig begleitete, sowie Deputierte des Weimarer Magistrats. Vom Hof war wiederum niemand anwesend. Auch Goethe ließ sich, wie bei vielen anderen Beerdigungen und Trauerfeiern, vertreten, diesmal durch seinen Sohn August. Dieser musste Goethe jedoch später „die Begräbnisstelle, den Ort im Garten, den Stein, alles aufs Genaueste bezeichnen.“

Brentano-Wieland-Grabstätte in seiner heutigen Form mit Sinnbildern, Distichon und eiserner Umfriedung. Foto: Klassik Stiftung Weimar

Die besondere zeremonielle Form von Wielands Bestattung zeigt sich nicht zuletzt in der Verbindung freimaurerischer und kirchlicher Performanz. Während Wielands ehemalige Freimaurerbrüder, darunter auch Carl Bertuch, als Sargträger fungierten, übernahmen der Oberkonsistorialrat Wilhelm Christoph Günther, der von Herder als Hof- und Garnisonsprediger berufen worden war, und der Oßmannstedter Pfarrer Franz Justus Frenzel die Trauerrede sowie das Gebet mit Segen am Grab. Die Beerdigung kulminierte schließlich in einem memorabilen Akt kultischer Dichtererinnerung. Wie zahllose Italienreisende Lorbeer vom vermeintlichen Grabmal des Vergil bei Neapel als Souvenir mitbrachten, versuchten die Wieland-Verehrer in Oßmannstedt ein Blatt vom Lorbeerkranz des Sarges als „heilige Reliquie“ zu erhaschen – eine Handlung, die gewissermaßen noch heute im Abpflücken des Efeus von Wielands Grab weiterlebt.

Literaturempfehlung

Winter, Sascha: „Wieland – dem unsterblichen Sänger“. Dichtergrab und Dichterkult im klassischen Weimar. Herausgegeben von der Klassik Stiftung Weimar. Petersberg 2023.

Die Publikation finden Sie hier.

Aktuelle Stories

Christoph Wilhelm Hufeland

Neuzugänge im Archiv

Ausstellung „Mut zum Chaos“

Lyrik für Charlotte von Stein