Nanocellulose rettet verloren geglaubte Noten

Restaurierung

Nach dem Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek 2004 fanden sich unter den aus der Asche geborgenen Büchern auch rund 3.000 Musikhandschriften und -drucke – alle stark beschädigt. Mitarbeiter*innen der Restaurierungswerkstatt arbeiten nun erstmals mit einer neuen Methode, um die wertvollen Noten zu retten.

Im Werkstattraum in Weimar-Legefeld ertönt ein gleichmäßiger Ton vom Magnet-Rührer. Er mischt eine weiße Flüssigkeit aus Wasser und Nanocellulose – winzigste Pflanzenfasern . Diese Suspension wird für die nächsten Tests vorbereitet. Mit ihr sollen brandgeschädigte Notenblätter stabilisiert werden. Ziel ist es, diese so zu festigen, dass sie ohne Verlust weiterer Informationen konserviert und vor allem digitalisiert werden können. Nur durch eine solche Methode lassen sich die Objekte der Forschung und breiten Öffentlichkeit wieder zugänglich machen. Ohne eine Konservierung und Stabilisierung wären sie unwiederbringlich verloren.

Eine Nanocellulose-Suspension rührt auf dem Magnetrührer. Sie wird für praktische Tests vorbereitet. Foto: Klassik Stiftung Weimar

Cellulose ist der Hauptbestandteil von Pflanzenfasern, der Pflanzen Struktur und Stabilität verleiht. Die Fasern sind ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung von Papier. Sie sind klein, aber mit bloßem Auge sichtbar. Nanocellulose wiederum wird aus Cellulosefasern hergestellt und ist viel kleiner – etwa so groß wie ein Millionstel Millimeter. Sie ist nur unter hochauflösenden Mikroskopen zu sehen.

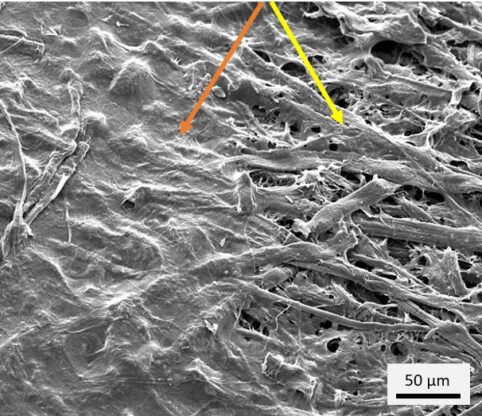

Unterm Mikroskop erkennt man die großen Oberflächen der Nanocellulose-Strukturen, über die sie sich miteinander und mit dem Papier verbinden. Das ist – unter vielen anderen – eine Eigenschaft, die man eigentlich bei einem Klebstoff erwartet. Ein weiterer Grund für die starke Wechselwirkung ist die strukturelle Ähnlichkeit der Nanocellulose zu Papier. Sie lagert sich am Papier an und bildet eine schützende Schicht auf der Papieroberfläche. So schafft sie eine Verbindung von beschädigten oder gefährdeten Bereichen mit noch intakten Bereichen und ‚repariert‘ gewissermaßen das Blatt ganz ohne einen zusätzlichen Einsatz von Klebstoff.

Nach der Trocknung bildet die Nanocellulose eine filmartige Schicht auf der Oberfläche. Links ist der behandelte, rechts der unbehandelte Bereich. © BOKU Wien, Klassik Stiftung Weimar

Daneben bietet die Nanocellulose weitere Vorteile, die sie für die Papierrestaurierung so vielversprechend machen. Sie weist ähnliche Alterungseigenschaften wie Papier auf und ist optisch sehr unauffällig, wodurch zum Beispiel Noten, Texte und Bilder gut erhalten bleiben. Deshalb forscht die Herzogin Anna Amalia Bibliothek seit 2018 in Kooperation mit dem Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe von der Universität für Bodenkultur Wien zum Einsatz von Nanocellulose bei der Konservierung und Restaurierung schwer geschädigter Papiere. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Erhaltung der herzoglichen Musikaliensammlung mit ihren vielen Unikaten – etwa 3.000 handschriftliche oder gedruckte Werke, unter anderem von Heinrich Schütz, Hector Berlioz, Johann Nepomuk Hummel, Joseph Haydn und Herzogin Anna Amalia.

Für die bisherigen Tests, um mit Nanocellulose hitzegeschädigte Blattränder zu stabilisieren, gibt es bereits erste positive Zwischenergebnisse. Die Blätter sind spürbar gefestigt und brechen bei Berührung nicht sofort ab, da eine gewisse Flexibilität zurückgewonnen wurde.

Vergleichende Aufnahmen im sichtbaren (obere Zeile) und im infraroten Licht (untere Zeile) von einer mit Nanocellulose (links) und mit Japanpapier (rechts) behandelten Probe. © Annette T. Keller

Ein besonderer Gewinn ist, dass die Informationen in den verkohlten Papier-Rändern bei der Digitalisierung im sichtbaren, aber vor allem im infraroten Licht besser gelesen werden können, wenn sie mit Nanocellulose behandelt wurden. Verwendet man zur Stabilisierung hingegen das bisher eingesetzte Japanpapier, wirkt es wie ein Schleier auf der Oberfläche, was die Lesbarkeit erschwert.

Aktuell werden die im Labor erforschten und getesteten Methoden von den Mitarbeiter*innen der Restaurierungswerkstatt nun in die Praxis übertragen. Ziel ist es, mit der neuen Methode auch andere Schäden wie Schimmel oder Tintenfraß zu behandeln. Damit eröffnet die Herzogin Anna Amalia Bibliothek einen neuen Weg bei der Erhaltung schwer geschädigter Papiere.